《營銷可以放大光,但技術決定光的厚度》

營銷可以放大光,但技術決定光的厚度

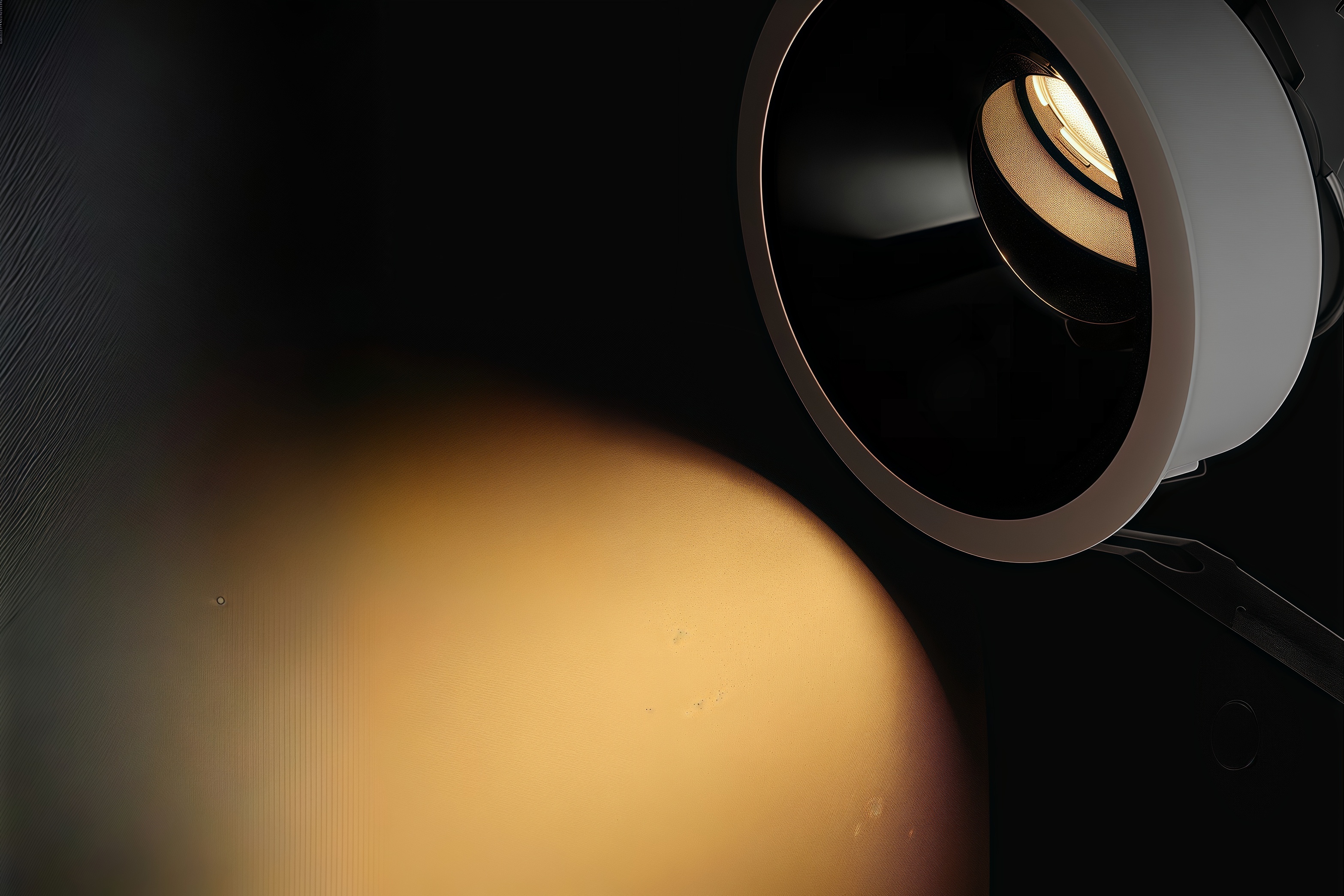

在照明行業,“光”本是一種技術表達,是照度、色溫、顯色性、眩光控制與配光邏輯的組合。

但近年來,越來越多的企業與設計者,不再用參數說話,而是用“氛圍”“情緒”“故事”進行表達——照明,被包裝成了一個“講感覺”的行業。

這種現象背后,是專業語言被情緒話術所取代,是“營銷”逐步凌駕于“設計”的開端。

一、用情緒替代參數,是專業衰退的征兆

在許多項目傳播中,充斥著諸如:“喚醒感官”、“營造情緒氛圍”、“光的空間敘事” ,這些詞聽起來浪漫,卻看不到照度圖、色溫策略、UGR控制、節能邏輯。

設計說明書成了“散文集”,項目匯報更像“品牌短片”。

要知道,照明不是玄學,而是精確的光學工程。忽視參數與邏輯,就無法解決“看得見、看得清、看得舒服”的基礎需求。

二、營銷語言主導設計,是行業內卷的偽繁榮

當“講故事”取代“做產品”,當“氛圍詞匯”成為項目核心,行業就會:

• 弱化性能對比

• 忽略系統穩定性

• 淡化能效與成本考量

原本應由技術主導的照明方案,如今被“看圖說話”的敘事風格掩蓋。

效果圖精致,但參數不明;語言感性,但難以落地。這不是創新,而是工程語言的退場。

三、從廠家到渠道,營銷壓倒產品

廠家熱衷建“品牌形象店”

渠道主推“情緒式成交腳本”

終端聚焦“沉浸式場景渲染”

這一整條鏈路,都圍繞“感性打動”展開,卻常常忽略核心問題:燈具好不好用?控制是否靈活?運行是否節能?

營銷沒有錯,但當營銷遮蔽產品力,行業必然出現價值泡沫。

四、情緒不是敵人,但不能主導設計

我們當然承認:照明可以營造情緒,甚至影響人的心理狀態。

但這必須建立在科學邏輯之上:

? 是基于人因照明的感知研究;

? 是基于空間功能的分區策略;

? 是通過真實數據來驗證舒適度。

好的照明,是“理性邏輯+感性表達”的融合,不是“詩意話術+無參數支撐”的空殼。

照明,不該成為形容詞的堆砌場。

照明行業,應重拾以下信念:

用參數做基礎,用故事做加法

用數據做判斷,用氛圍做潤色

用專業打動同行,用體驗打動客戶 讓設計回歸本源,讓語言回歸真實。

情緒可以動人,但專業更可信。

營銷可以放大光,但技術決定光的厚度。

相關新聞

2025-06-27

2025-06-09

2025-03-25

2025-01-15

2024-12-23

2024-09-06

深圳市福田區車公廟泰然九路皇冠科技園3棟C區2樓

深圳市福田區車公廟泰然九路皇冠科技園3棟C區2樓